ФГБОУ ВО "Брянский государственный технический университет"

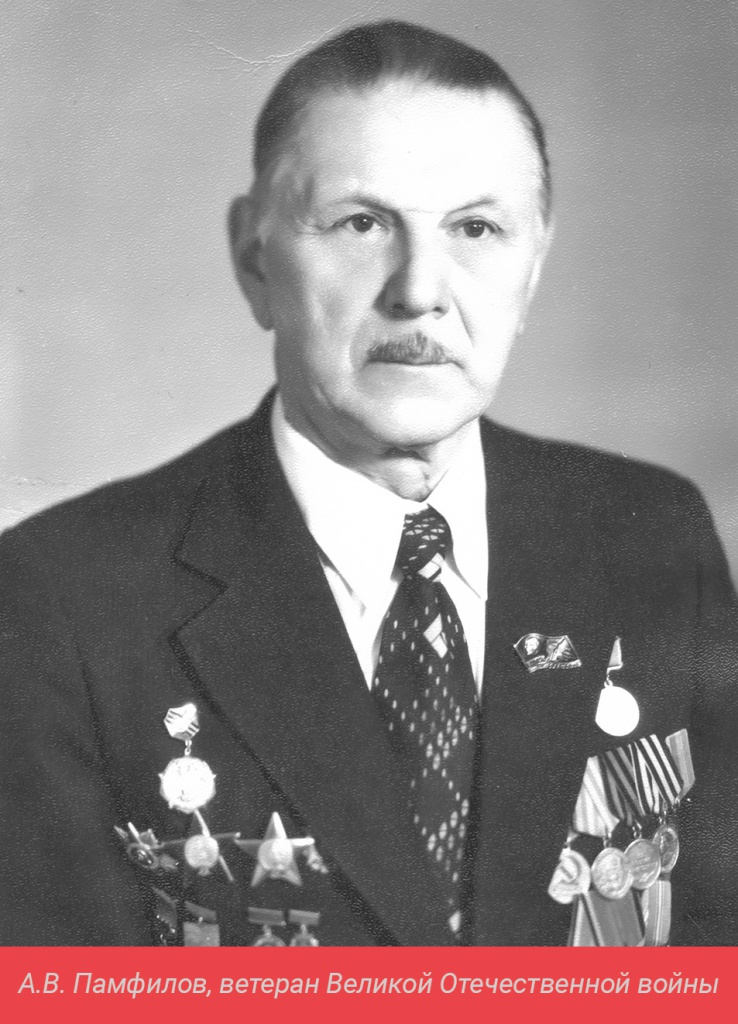

ПАМФИЛОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Анатолий Васильевич Памфилов – легендарная личность. Его хорошо знали многие поколения выпускников БИТМа.

А.В. Памфилов родился в Калуге в семье служащих. В 1933 г. поступил в Бежицкий машиностроительный институт, превосходно учился на дневном отделении, окончил вуз в 1938 г.

А.В. Памфилов, призванный в РККА на второй день войны, до победного мая 1945 г. находился на фронте. Был назначен начальником полковых, а затем армейских артиллерийских мастерских на Западном фронте. Ему было присвоено звание инженер-майор. Имел ранения. Войну закончил в Берлине. Его ратный подвиг отмечен тремя боевыми орденами и многими медалями.

Анатолий Васильевич Памфилов – легендарная личность. Его хорошо знали многие поколения выпускников БИТМа.

А.В. Памфилов родился в Калуге в семье служащих. В 1933 г. поступил в Бежицкий машиностроительный институт, превосходно учился на дневном отделении, окончил вуз в 1938 г.

А.В. Памфилов, призванный в РККА на второй день войны, до победного мая 1945 г. находился на фронте. Был назначен начальником полковых, а затем армейских артиллерийских мастерских на Западном фронте. Ему было присвоено звание инженер-майор. Имел ранения. Войну закончил в Берлине. Его ратный подвиг отмечен тремя боевыми орденами и многими медалями.

А.В. Памфилову пришлось пройти тяжёлый военный путь. Он рассказывал, что лето 41-го, описанное в романе «Живые и мёртвые» К. Симонова, воспринималось им как повествование о его собственной дивизии, которая отступала с боями, несколько раз вырываясь из окружения, теряя людей. Часто выручали смелость и истинно русская находчивость.

Осенью 1941 г. враг рвался к Москве. Перед самым контрнаступлением советских войск Памфилову А.В., военному инженеру, было дано задание командования 43-й армии Западного фронта: необходимо срочно наладить производство минометов в двадцатидневный срок. Не было предоставлено при этом ни станков, ни рабочих. Военный приказ возражений не допускал. Через 20 дней был выпущен первый миномет, сконструированный за 5 дней. К генеральному наступлению под Москвой минометы ПСП (Памфилов-Солнцев-Подольск) были на вооружении армии.

«Очень помогли мне инженерные знания, - говорил Анатолий Васильевич. – Приходилось браться за такие задания, где не было, казалось, ни малейших условий для их выполнения».

Изготавливали втулки прямо на ходу, используя энергию двигателя, делали штыки для целой дивизии, вошедшие в историю войны под названием «петровские», изобретали непробиваемые щиты для орудий, замораживали жидким кислородом болото, чтобы выйти из окружения…

У Анатолия Васильевича Памфилова сложилась богатая военная биография: прошёл дорогами Западного, Прибалтийского фронтов, расписался вместе с другими воинами на Рейхстаге.

После войны Анатолий Васильевич вернулся к мирному труду – на преподавательскую и научную деятельность в родной вуз, стал профессором БИТМа.

Из воспоминаний Памфилова А.В.:

«… Победная весна 1945-го вступала в свои права. В пригородах Берлина, в палисадниках коттеджей, вокруг дворца Сан-Суси в Потсдаме цвели цветы, распускался жасмин, выбивались из земли круглые красные ростки ревеня. Клейкие листики лип на «Унтер ден Линден» - улице «Под Липами», как зелёным туманом окутали развалины.

У бывшего Рейхстага – сотни наших солдат. Колонны и фундамент испещрены фамилиями воинов-победителей, совершивших победный путь от Москвы и Сталинграда, от Ленинграда и Ростова, степей Украины и лесов Белоруссии. Сильнейшая армия в мире, великая армия – освободительница праздновала победу. Но выполнив свой воинский долг, освободив Родину и Европу от фашистских захватчиков, солдаты мечтали о восстановлении всего разрушенного и сожжённого гитлеровцами. Руки, долго державшие винтовки и автоматы, тянулись к молотку, станкам, штурвалам комбайнов…»

Отрывок из статьи А. В. Памфилова «На пути к Кёнигсбергу» («За технические кадры», №18, 4 мая 1982 г.)

«…Этот путь лежал на противоположном берегу Немана. Вдали хорошо были видны пожары, силуэты высоких зданий, голые вершины деревьев и шпили кирх. Но Тильзит огрызался огнём многочисленных орудий, миномётов и пулемётов. И не один наш советский солдат пал на подступах к этому городу. За рекой была Пруссия, а наша армия стояла у её ворот. Надо только было перейти замёрзшую реку, и заветная мечта солдата – ступить ногой на землю врага – была бы осуществлена. Но это для многих так и не осуществилось…

Я бежал со своими солдатами по наваленным на разбитый лёд брёвнам с одной только мыслью – вперёд, на тот далёкий обрывистый берег, который звенел, ревел залпами батарей, окутанный дымом, скрывавшим далёкие постройки, и поэтому страшный и загадочный.

В Тильзите шёл кровопролитный бой. Над головой, урча, проносились вражеские снаряды. Невидимые пули впивались в брёвна и лёд, высекая щепки и обдавая мелкой холодной крошкой наступающих. Вдобавок переправу утюжили узкорылые «мессершмитты», поливая свинцом и лёд, и настил, и нас, бегущих по нему. Я пересёк стержень реки и был уже в Германии…

Всё сбылось. И первое мое желание было сокрушить всё это – прилизанное, подстриженное, шаблонное до приторности, встречающееся на пути. Но главной целью был враг...»

«Тильзит горел. В горячке боя я очутился где-то в центре у большой кирхи. Мы задержались у стоявших здесь орудий… На окне небольшого одноэтажного дома, откуда красноватыми языками тянуло пламя, стояло ведро с водой. «Ребята, - сказал я, - дом надо потушить, здесь солдаты ночевать будут». Ветер схватывал с языков пламени лёгкие чёрные кусочки сгоревшей бумаги и нёс их по улице. «Этот город надо сжечь весь, - ответил мне сурового вида солдат, - так же как они сожгли мою деревню». «Но мы же не фашисты, зачем губить то, что уже взято. Да мы и не отдадим им этот город после войны» - ответил я. «А ведь майор правильно говорит. Может тебе, Крутиков, здесь жить придется, в этом доме» - сказал пожилой солдат с большими рыжими усами, который молча слушал наш разговор. Он вскочил на окно, выплеснул на горящую бумагу и какие-то тряпки воду, сорвал загоревшуюся занавеску и крикнул: «А ну-ка, бросьте, ребята, снежку побольше».

Я удивился финалу нашего разговора. Вырвать у солдата такое решение, который прошёл тяжёлый путь от Москвы до Германии, который потерял свой дом, может быть и семью, для меня было неожиданностью. Очевидно, не угасло в душе у него высокое чувство человечности, которое присуще нашему народу…»

|

|

|

|

|

|

|

|

|